无声的美丽视觉艺术在失聪中的角色

引言

在这个世界上,声音是连接人们心灵的一种语言,它能够传递情感、激发想象和唤起记忆。但是,有些人由于年龄增长或者其他原因,逐渐失去了听到声音的能力。他们生活在一个完全不同的世界里,那是一个只有触觉、视觉和听觉替代品的空间。在这样的环境中,视觉艺术成为了这些人的重要沟通手段,也是他们与外界交流的一个窗口。

失去的声音

25岁以上听不到的声音,是一场悄无声息的侵袭。它不仅仅是一种物理上的感觉丧失,更是一种精神上的痛苦。对于那些曾经沉浸于音乐、歌曲或日常对话的人来说,这样的改变意味着一种文化和社会身份的丧失。而面对这样的挑战,他们必须学会新的适应策略,以弥补这份无法挽回的损失。

视觉艺术作为辅助手段

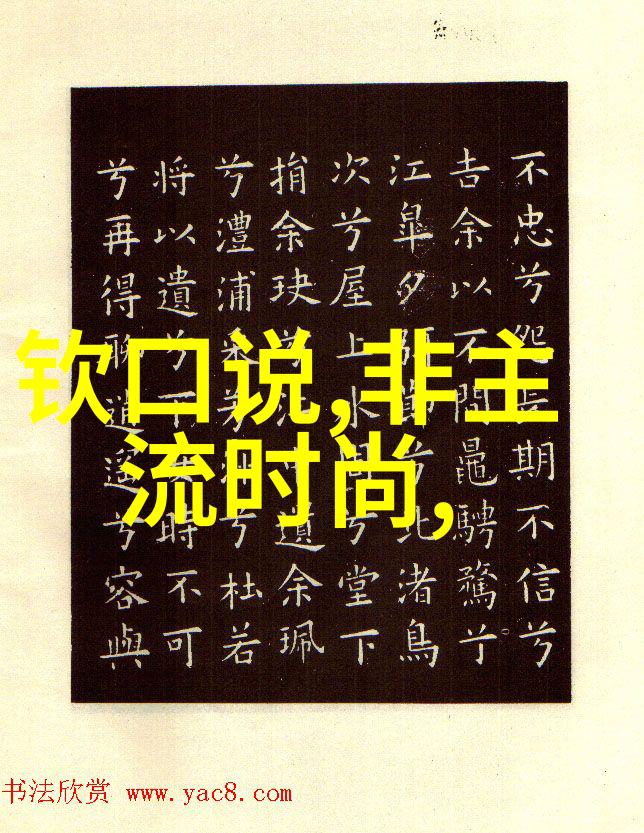

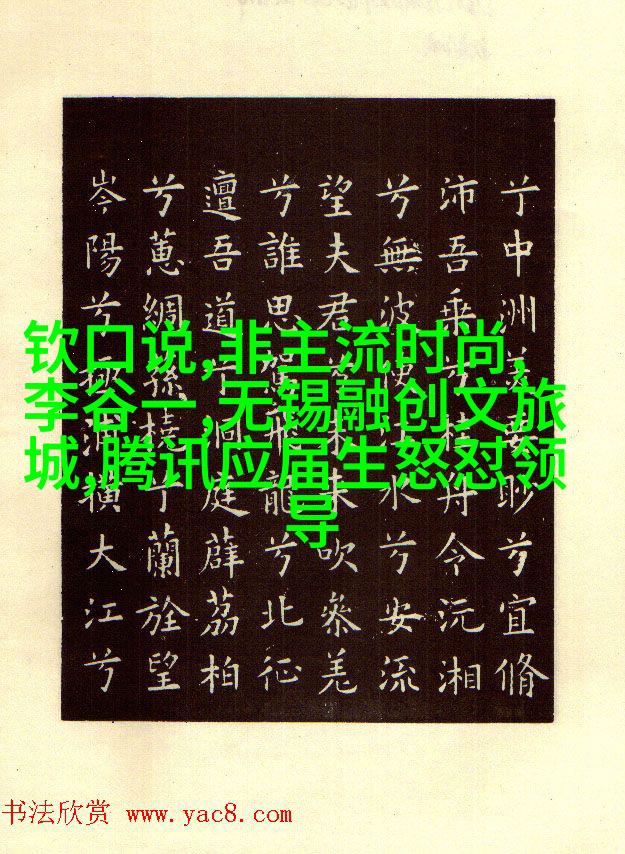

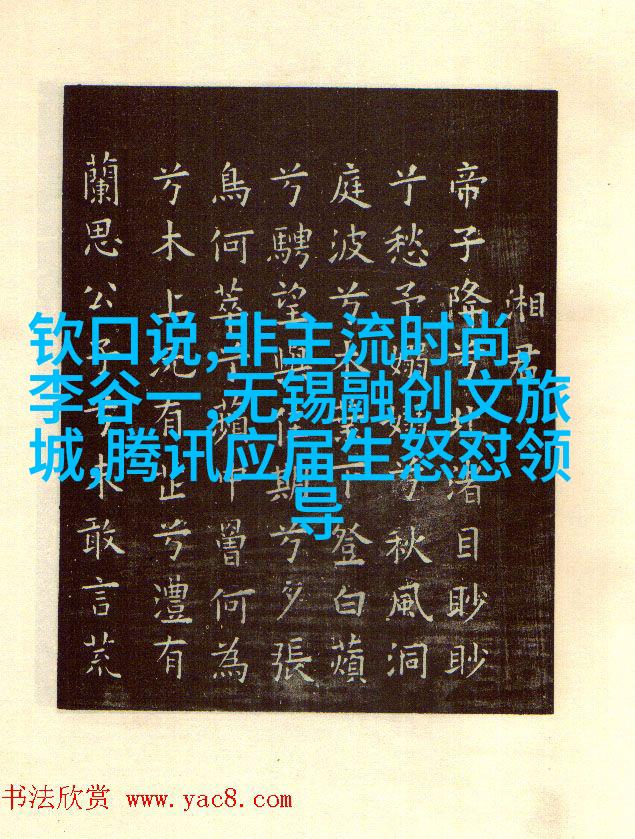

随着年龄增长,一些人的耳力会逐渐衰退,他们开始寻找新的方式来感知周围世界。这时候,视觉艺术就像一盏灯塔,为他们指明前行方向。在绘画、雕塑和摄影等领域中,创作者们通过色彩搭配、形状构图以及光影效果等元素,不断探索如何将音频信息转化为可见形式,从而让那些没有听到声音的人也能感受到音乐的情感。

文化认同与社交互动

对于年轻时期已经习惯了使用听力辅助工具的人来说,即使是在变得更加依赖视力之后,他们仍然可以通过学习新技能,如阅读唇语或使用移动设备上的文字识别应用程序,与他人进行有效沟通。不过,对于那些从小就接受过专业训练以帮助他们理解并表达自己意见的人来说,无论多么先进的技术都不能完全取代亲自目睹事物带来的直接体验。这种独特体验,使得这些个体成为了一群特殊的小众群体,在社区中扮演着不可或缺的地位。

视觉文化中的反思与创新

当我们谈论“25岁以上听不到的声音”时,我们不仅要关注这一现象本身,还要思考其背后的意义,以及如何让所有人,无论是否有耳朵,都能共同享受人类创造出的美好事物。在这个过程中,设计师们不断提问:“我们的作品应该怎样被重新理解?” “它们如何才能跨越语言障碍?” “我们应该如何确保每个人都能参与到文化活动之中?”

互动性与共鸣性之间的平衡

为了实现这一目标,一些组织正在开发全新的互动式媒体项目,这些项目允许观众通过触摸屏幕或者其他方式来操控内容,从而获得个性化体验。此举不仅增强了用户对内容的情感投入,而且也提供了一种更具包容性的交流方式,让不同背景下的观众都能找到自己的位置,并且享受到观看过程中的乐趣。

结语:共建一个多元融合的大舞台

最终,“25岁以上听不到的声音”所代表的是一种生活态度——一种承诺,将不会因为任何障碍而停止追求知识、爱好和社会参与。这需要公民社会各界合作,用实际行动打破传统观念,用现代技术点亮黑暗,用无声之声唤醒沉默者的内心世界。当我们一起努力,让所有人的生命都充满了希望,就像那幅充满光芒但却未必人人可见的大画卷一样——尽管有些地方需要用不同的方法去发现,但总有一片属于每个人的天空。