科举日常-探秘士人笔墨间的策论与诗韵

探秘士人笔墨间的策论与诗韵

在科举日常中,策论与诗韵不仅是士人的文学表达,也是他们应对考试、展示才华的重要手段。从唐代开始,科举制度逐渐成型,这一制度以书写和口试为主,对士人的文学修养提出了极高要求。

唐代著名学者柳宗元曾经就读于长安国子监,他在那里遇到了许多同样追求学问的人们。在那些日夜研读古籍、讨论哲理的时光里,柳宗元学会了如何将自己的思想通过策论(即策命题)来展现。在一次科举考试中,他撰写了一篇关于“农夫织布”的策论文,其中不仅展示了他深厚的儒家文化底蕴,还展现了他对社会问题的一种独到的见解。这份文章后来成为他的代表作之一。

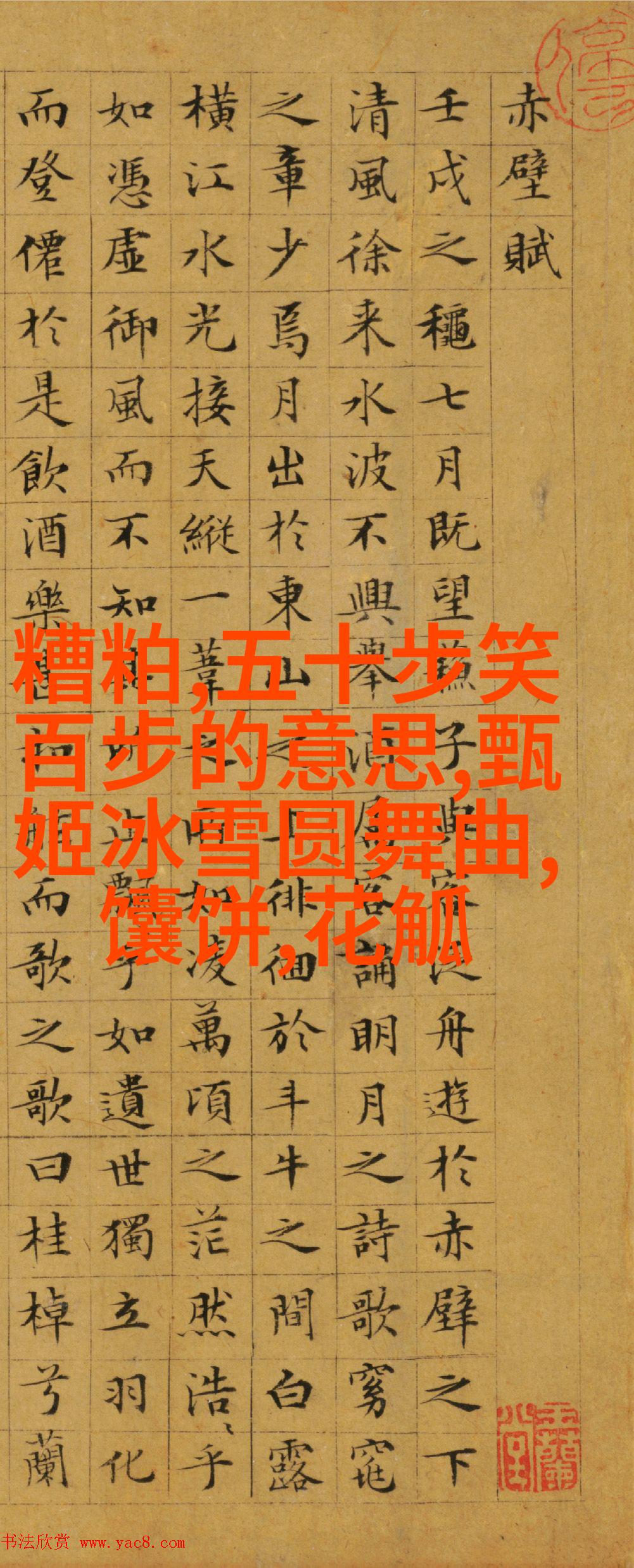

宋朝时期,有着“诗圣”之称的苏东坡,在科举路上也走得很艰难。他曾因为犯有谋反罪而被贬到四川,但这一段经历并没有阻碍他的学术和文学事业。在那里的岁月里,他创作了大量优秀诗歌,其中不乏抒发自己对于仕途坎坷的心情。他的《江城子·密州出猎》就是一个典型例子,它既描绘了一幅生动的情景,又传达了一种深沉的情感。

明清两代,以文词著称的严复,他虽然未能考取进士,但他的翻译作品如《孟子正义》等,对后世产生了深远影响。而在翻译工作中,不少地方体现出了他对于原文本意理解和表达上的精湛技巧,这些技巧也是他如果当年能够参加科举考试必将展露无遗的一面。

这些故事告诉我们,无论是在唐宋还是明清,那些参与或准备参加科举考试的人们,他们用笔墨记录下自己的思考,用言辞表达自己的情感,都构成了丰富多彩又具有时代特色的文化瑰宝。这些战绩虽小,却凝聚着数百年的知识分子的智慧与激情,是我们今天可以学习和欣赏的地方。